La pelea por el litio chileno demuestra que el control de los mercados y recursos naturales enfrenta a los intereses de las grandes potencias económicas mundiales. Para lograr sus objetivos, someten a los países débiles y dependientes. No podrían lograr ese cometido sin colaboradores locales: esos son los vendepatria.

El litio es un objeto de fascinación en todo el mundo. Como es necesario para la fabricación de baterías recargables que pueden ser usadas en dispositivos electrónicos o automóviles eléctricos, pero también para almacenar energía captadas por molinos de viento o celdas solares, su importancia es innegable. Sería un mineral sobre el que necesariamente descansará el futuro de la economía mundial.

Por esa razón, Chile también es un objeto de fascinación mundial, en conjunto con Bolivia y Argentina. Los yacimientos de litio están situados en los grandes salares desérticos de Atacama, de Uyuni y Hombre Muerto, respectivamente. El mineral puede ser hallado debajo de la sal, y para explotarlo basta la evaporación solar, a diferencia de otras regiones, en que se extrae de roca dura.

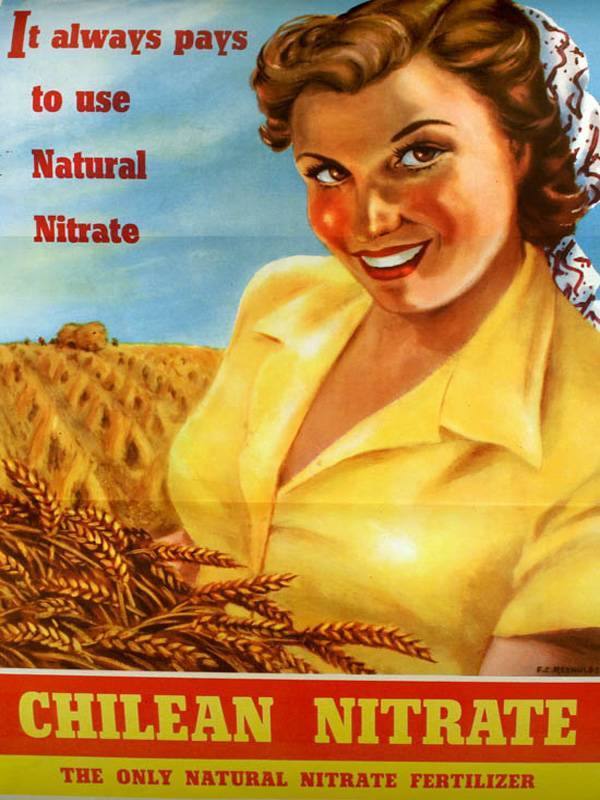

No es primera vez que eso ocurre. A inicios del siglo XX, Chile era conocido en toda la tierra por el salitre, cuyo uso permitía mejorar la producción agrícola. Después, Chile fue sinónimo de cobre, cuyas aplicaciones permitían un desarrollo industrial avanzado.

No hay ninguna duda de que esa fascinación mundial estuvo justificada.

El aumento de la productividad agrícola, mediante la fertilización de los campos, en Europa y Estados Unidos, aceleró grandes transformaciones. Menos gente debía trabajar en el agro, por lo que se liberaban grandes masas que se sumaron a la clase trabajadora moderna que, concentrada en las grandes ciudades, compraba los productos agrícolas para alimentarse.

La Primera Guerra Mundial puso fin al salitre: el Estado alemán buscaba desesperadamente un substituto para el nitrato, no para abonar campos, sino para producir más pólvora, para los proyectiles de sus fusiles y cañones. Sus científicos lo lograron sintetizar.

Y Chile se hundió.

Pero el fin de la Segunda Guerra Mundial coincidió con la expansión del cobre, en alta demanda por la ampliación inédita de la infraestructura eléctrica en las grandes naciones industrializadas y en todo el mundo, entre muchos otros usos del cobre chileno.

Cualquiera que se maraville por las monumentales consecuencias que tienen esos minerales, debería asombrarse aún más por el hecho de que en aquella parte del planeta en que extrajeron, los beneficios fueron mínimos y los cambios, casi inexistentes.

Un mundo transformado y un Chile que sigue igual, dependiente y atrasado.

Para los que se apropian de las riquezas eso es natural. Pueden incluso citar a un antiguo sabio en su favor. David Ricardo, uno de los fundadores de la economía clásica, observó, en su momento, un fenómeno similar y creyó que eso correspondía a una ley natural. Según él, algunos países tienen ventajas absolutas; por ejemplo, unos están situados en climas templados y terrenos fértiles de tierra negra, otros en el desierto del Sahara. No hay nada, argumentaba, que se pudiera hacer al respecto.

Pero, continuaba Ricardo, lo importante es ver las ventajas, no absolutas, sino comparativas.

Si un país, decía, es más productivo esperando a que se sequen unos cristales en unas pozas en medio de un salar interminable, que otro país que, a su vez, es más productivo inventando y produciendo a gran escala autos de lujo con motores eléctricos, sistemas informáticos avanzados que permiten que los vehículos anden solos, cada cual, simplemente, aprovecharía sus respectivas ventajas. Para qué Estados Unidos o Japón iban a invertir en sacar el escaso litio que encontrarían en su territorio, a un costo exorbitante, si podían aprovechar su ventaja comparativa, comparativa a la de Chile, se entiende. Y Chile podría ahorrarse la molestia -y los gastos- de crear centros de investigación, fábricas, comprar insumos en el exterior, etc., si era tan increíblemente productivo en sacar el litio.

La gracia, sostenía Ricardo, era que, sumando y restando, el intercambio de litio por baterías recargables y las máquinas movidas por ellas, sería, en última instancia, perfectamente equilibrado, si se medía en una escala global, en la “sociedad de las naciones”, como le llamaba.

Por supuesto, el ejemplo que ponía el bueno del David Ricardo, en 1815, no era con el litio ni la electromovilidad, sino, según su época, con el vino portugués y la manufactura inglesa.

Los portugueses, con el vino, eran tan buenos como Cristiano Ronaldo para meter goles; y la industria textil de los ingleses era, pues, como la Premier League enterita.

Pero, al igual como Cristiano está ahí, estancado en el Manchester United, que lo contrata y lo vende (a Miami o a Qatar, a estas alturas de la vida) cómo y cuándo le convenga, a David Ricardo se le “olvidó” que, luego de la derrota de la armada española, Inglaterra controlaba todo el comercio del Atlántico y había sometido, en efecto, a Portugal a una condición de semi-colonia o, mejor, sub-colonia (Portugal conservaba sus propios dominios coloniales).

Al final, la ventaja comparativa que veía Ricardo no era que Inglaterra fuese mala para los viñedos y buena para las fábricas. La ventaja comparativa estaba, más bien, en barcos de guerra y cañones. Para el economista ese detalle era “natural”, tapando, así, el intercambio desigual, además de otro factor: lo que sea que se produzca -vino, telas, cobre, litio, autos Tesla- se lo apropian, no “las naciones”, sino capitales.

Ricardo no pensó en que las viñas portuguesas competían, no con el rubro textil, sino con las viñas inglesas. Y, digamos la verdad, que no hay nadie en el mundo que prefiera un vino británico sobre una buena copa de Oporto. Gol para Portugal.

Y, al revés, las mecanizadas hilanderías de Manchester y Lancashire competían… con ¡nadie! Al contrario, eran el centro hacia donde convergía el algodón extraído por esclavos en Estados Unidos. Previamente, los ingleses habían pasado de explotar la enorme industria textil de la India, a destruirla económicamente, para obligarla a gozar de las “ventajas” de producir sólo algodón, en vez de telas. El campeonato para Inglaterra.

El ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, justificó con la teoría de Ricardo -no lo nombró, claro- la intempestiva licitación de parte del litio chileno, que pasará bajo control de compañías extranjeras.

Dijo que, dentro de todo, esa es la mejor solución; están entrando otros países al mercado y Chile se está quedando atrás. Más vale vender la patria, perdón, el litio, ahora, antes de que pierda valor cuando se descubra un sustituto. Además, agregó, todo esto no es para tanto, porque sólo el 8% del costo de una batería recargable, corresponde al litio.

La “fantasía”, prosiguió, de que Chile pueda producir baterías no hace sentido, porque la ventaja de tener litio acá se diluye con todos los otros materiales que habría que importar, “y estamos tan lejos, en el fin del mundo”, agregó.

El memo -o la minuta, como se dice ahora- que recita Jobet es notable.

Los otros materiales clave de una batería recargable de litio son cobalto y níquel, cuyo precio, en efecto, es bastante mayor que el del litio. Siguiendo la lógica de Jobet, las baterías, entonces, deberían producirse en la República Democrática del Congo, donde están los principales yacimientos de cobalto del mundo.

Aunque, la verdad, el mejor lugar sería Cuba, que es sexto productor mundial de cobalto y el quinto, de níquel. Además, no está tan lejos de Chile, y queda súper, súper, cerca de Estados Unidos, uno de los principales compradores de las bat… ah, no… no se puede. ¡Qué curioso!

El costo del litio por batería ahora es bajo, medido por las cotizaciones en el mercado especulativo -de los contratos futuros-, por muchas razones. Pero hay una que es fundamental: no hay, realmente, un mercado del litio, como lo hay del cobre o del petróleo. Son muy pocos los conglomerados industriales que lo demandan y están situados en los cuatro grandes centros industriales del mundo: China, Japón y Corea, Alemania, y Estados Unidos.

Y esos no están interesados en comprar litio (o cobalto o níquel), sino en controlarlo.

En Chile, el control lo tiene Soquimich, gracias a concesiones entregadas por la dictadura (el negocio, entonces, era su potencial uso en la fisión nuclear) y la estadounidense Albemarle. Los que quieren acceder a ese control ahora, son compañías chinas y europeas, dirigidas por Alemania.

El conflicto por el litio es la misma pelea que sostienen las grandes potencias económicas en todas las áreas productivas del mundo. Chile, en ese juego, sólo pierde.

Así ha quedado demostrado en el reciente episodio. Un gobierno, el saliente, entrega cuotas sustanciales en una licitación exprés y corrupta, y el entrante, les promete a los competidores la suscripción de un tratado de libre comercio que les dará condiciones ventajosas para hacerse del control de las riquezas nacionales. Revise los detalles aquí.

Y no hay roce. Una delegación del futuro gobierno se reunió con el ministro Jobet y quedaron todos contentos: los primeros no ven “vicio legal” alguno en el saqueo descarado, y los segundos estudiarán si o cómo hacen una consulta, de esas truchas, como acostumbran, con las “comunidades del territorio”; da lo mismo que el trato ya esté cerrado y que sólo falte el anuncio formal. Todo esto es para la foto, nomás.

Ambos incurren en la misma conducta: venden la patria, venden los intereses nacionales, venden el futuro de Chile.

La nacionalización de todas las riquezas naturales, sin excepción, sin concesiones, sin tratos corruptos, sin nada de eso, es la condición básica para el desarrollo de Chile y de nuestro continente. Es, y eso sería bueno que lo consideraran algunos, el requisito necesario para terminar con el llamado extractivismo: sólo si los trabajadores, y no el capital y sus sirvientes, conducen los destinos nuestros países, es posible siquiera pensar en un ordenamiento de la producción que sea racional, humano y que proteja o, más bien, salve a la naturaleza.

Es una tarea nacional de nuestro pueblo. Para lograrla, primero debemos deshacernos de los vendepatria.

Últimas publicaciones