El suicidio de uno de los asesinos de Víctor Jara ayudó a develar nuevamente los abismos morales de los apologistas y beneficiarios de la dictadura. Pero también debería volcar la atención sobre la impunidad de la que están investidos los crímenes de lesa humanidad; incluso en los casos en que se dicta una condena.

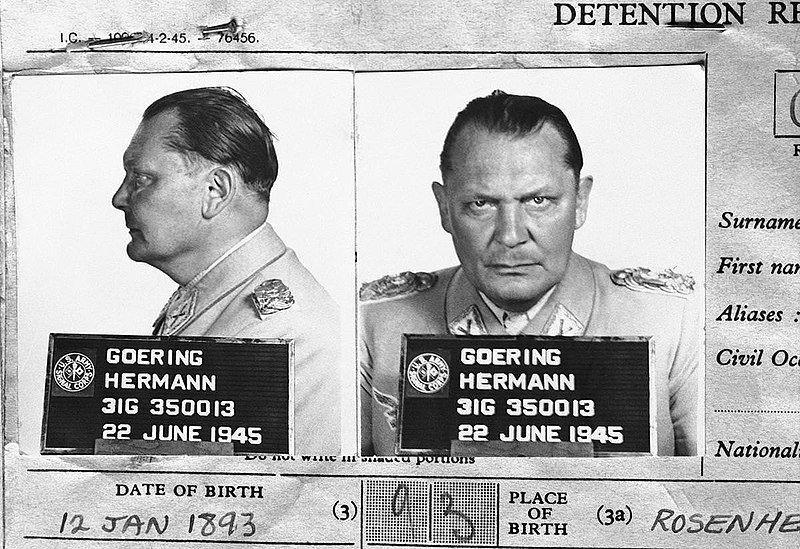

El condenado desapareció por un breve momento en el baño en su celda, antes de acostarse en su camilla, con las manos extendidas y visibles, como dictaba el reglamento. Su mandíbula estaba firmemente apretada. Pocos instantes después, su cuerpo comenzó a convulsionar. El guardia, alarmado, llamó a un médico, que sólo pudo constatar la muerte de Hermann Göring, el segundo en la jerarquía del régimen nazi.

Así, Göring escapó, por apenas dos horas, a su propia ejecución por la horca, impuesta en una sentencia por el Tribunal Internacional de Nuremberg. Cómo obtuvo la pastilla de cianuro que le provocó la muerte fue causa de especulación por muchos años.

Décadas después, uno de los efectivos militares estadounidenses que oficiaban como carceleros de los jefes nazis enjuiciados en Nuremberg confesó que había sido él quien le pasó el veneno a Göring. Explicó que lo hizo bajo engaño: una amante alemana había desafiado al entonces joven soldado de 19 años a demostrar su intrepidez pasándole “una medicina” a Göring,

Cuando, ya anciano, el ex guardia reveló la verdad o -quizás- su verdad, declaró: “yo jamás le habría entregado, a sabiendas, algo que le impidiera burlar la horca”.

Es decir, el desventurado “cómplice” del suicidio de Göring consideró que su muerte por mano propia fue una manera de evadir el castigo justo que se le había impuesto.

El famoso asesino, en cambio, el ex aviador y militar mercenario en Bolivia y temprano nexo entre el naciente movimiento nazi e influyentes círculos castrenses y aristocráticas alemanes, el creador de la Gestapo y, durante la mayor parte del Tercer Reich, el segundo de Hitler, Hermann Göring, entonces, postuló que él sólo seguía las huellas del general cartaginense Aníbal.

El jefe nazi dejó una carta suicida. Allí explicó que su decisión de matarse se debía a las condenas de muerte en la horca y no ante un pelotón de fusilamiento como, juzgaba Göring, correspondía a su “honor” militar.

La cuestión del método de ejecución no sólo era problema para los funcionarios nazis y jefes militares que enfrentaban la posibilidad de pena de muerte.

En las negociaciones para la elaboración del reglamento del Tribunal Internacional, los delegados soviéticos habían insistido en la horca, que era la forma preferida de los invasores nazis y sus colaboradores locales para asesinar a los partisanos capturados. Sus cuerpos eran exhibidos con carteles con inscripciones como “yo soy partisano y he disparado en contra de soldados alemanes”.

Los representantes franceses insistían en el fusilamiento, mientras los estadounidenses y británicos estaban indecisos. Finalmente, se impuso la regla de que se decidiría caso a caso.

Era eso lo que quiso evitar Göring, de acuerdo a sus palabras postreras. Pero no fue el único jerarca nazi en cometer suicidio. Heinrich Himmler, el jefe de las SS, atrapado en una finca en los Alpes, burló la vigilancia de sus captores norteamericanos y mordió la consabida píldora de cianuro. Joseph Goebbels, el cerebro de la propaganda nazi, envenenó a sus hijos e, inseguro de poder realizar los disparos mortales, ordenó a un efectivo de las SS que lo matara a él y a su esposa.

Y, finalmente, el propio Hitler se suicidó, temeroso de vivir la misma suerte de Mussolini, quien había sido capturado y fusilado por guerrilleros en la provincia del Como, en el norte de Italia, y cuyo cuerpo, mutilado por una muchedumbre, fue colgado en una bomba de bencina en Milán, como exhibición del fin del tirano.

La pregunta de cómo debe morir un criminal de lesa humanidad ha vuelto a plantearse luego de unas confusas declaraciones del presidente de la República, que comparó la muerte del dirigente comunista Guillermo Teillier, por enfermedad y edad, a la de quienes mueren “de manera cobarde para no enfrentar la justicia”.

El paralelo trazado por Boric es desconcertante e inadecuado, porque Teillier no es un criminal y tampoco escogió morir; menos, de una manera específica, es decir valiente o cobarde. Simplemente falleció, como todo ser humano.

Quién no falleció naturalmente es uno de los asesinos de Víctor Jara, el brigadier Hernán Chacón Soto, quien se pegó un tiro cuando lo fue a buscar la PDI, luego de que la Corte Suprema confirmara una sentencia condenatoria dictada varios años atrás.

Los policías, claramente, fallaron en su tarea, ya sea por errores circunstanciales o por instrucciones o preparación deficientes. En 2013, el ex jefe de la CNI, Odlanier Mena, había hecho lo mismo luego de que Piñera, en su primer gobierno, cerrara el “penal” militar Cordillera y se ordenara el traslado de Mena a Punta Peuco. Eso debió haber servido de advertencia.

En tanto, la reacción de la derecha a la -presunta- alusión presidencial fue tan característica como histérica.

La calificación de “cobarde” le valió al mandatario ser calificado, a su vez, de “inhumano” y “ruin”. En un típico desplazamiento se pidió respetar a “la familia” de Chacón y, en general, a todos los suicidas o a las personas con problemas de salud mental. Por último, parecían decir, en una de esas, el suicidio de Chacón no fue “cobarde”, sino un acto de honor, como el que se adjudicaba Göring.

Todo este asunto no merecería mayor comentario si no fuera porque la pregunta de qué hacer con los criminales más abyectos, que actúan no por locura, no por lucro, no por simple inmoralidad, sino como parte de la ejecución de un plan de exterminio sistemático, sigue tan vigente como siempre.

¿Merece respeto, una actitud de comprensión humanitaria o, siquiera, piedad, Chacón o su familia, luego de aquel acto tan dramático y definitivo?

Y en un sentido más amplio, porque de eso trata aquí, los criminales como él ¿no deben ser tratados de un modo que se reconozca su humanidad?

Es decir ¿son criminales como cualquier otro que, ciertamente, tienen derechos que deben ser respetados?

He ahí un problema que no ha sido resuelto y cuya indefinición ha sido un aliciente más para la impunidad.

La filósofa alemana Hannah Arendt siguió el proceso en Israel a Adolf Eichmann, un oficial nazi que cumplió un papel importante en la maquinaria del Holocausto. Sus artículos para la revista New Yorker se hicieron mundialmente conocidos por el concepto de la “banalidad del mal” que ella acuñó.

Su razonamiento, sin embargo, no se agotó en aquella observación de cómo los peores crímenes en contra de la humanidad se realizan por mecanismos administrativos, en horario y rutinas de oficina, por así decirlo.

La pregunta más provocadora, y de eso sabía Arendt, fue si, acaso, es siquiera posible castigar a un hombre como Eichmann. Si se le aplicara una pena como si fuera un criminal común, siguiendo todas las normas del debido proceso, no se le haría justicia a la magnitud del crimen. Si se le tratara como a un monstruo, la justicia se convertiría en una venganza.

El juicio mismo, sostenía Arendt, era inadecuado. Eichmann fue secuestrado en Argentina y llevado a Israel, un acto ilegal. Las leyes bajo las cuales se le juzgó no eran aplicables a su caso. El afán político del gobierno israelí para legitimarse como una nación mediante el proceso contra Eichmann era evidente también.

La pensadora liberal, en última instancia, no pudo encontrar una solución a esos problemas.

Con la excepción de un punto, que es relevante para el centenar de criminales en contra de la humanidad, actualmente presos en la cárcel especial de Punto Peuco, y los varios centenares y miles que están libres, que gozan de impunidad y protección del Estado, de bienes mal habidos y de una respetabilidad graciosamente concedida por la sociedad burguesa.

Arendt cerró su crítica al juicio de Jerusalén con la afirmación de que efectivamente se habría hecho justicia, si los jueces hubiesen osado a dictaminar lo siguiente:

“Supongamos que no fue más que el infortunio que lo convirtió a usted en instrumento voluntario en la organización del exterminio; aun así, permanece el hecho de que usted ejecutó y, por ende, apoyó activamente una política de exterminio. La política no es como una guardería de niños; en política, obediencia y apoyo son lo mismo. Y así como usted ejecutó y apoyó una política que consiste en no querer compartir el mundo con el pueblo judío y los pueblos de varias otras naciones -como si usted y sus superiores tuvieran el derecho de determinar quién debe habitar este mundo y quién no- resolvemos que a nadie, es decir, a ningún miembro de la raza humana, se le puede exigir que comparta el mundo con usted. Por esa razón, y sólo por esa razón, usted debe morir en horca”.